Bob Dylan

ボブ・ディランは1941年5月24日、ミネソタ州のとあるユダヤ系一家に生まれます。幼少からロックンロールの虜になり大学在学時に音楽に専念するため中退。1962年デビューし、翌年PPMのカヴァーした「風に吹かれて」が大ヒット。辛辣な社会批判を乗せたトーキングブルース風のフォークソングを書く人気シンガーソングライターとしての道を歩み始めます。とここまではどのディランの解説書にでも書いてある事ですし、ディランの詳しいディスコグラフィを知りたいのなら別のサイトへ行くことをお薦めします。第一僕はディランの全ディスコグラフィを聴いた人間ではありませんし、全てを聴くにはあと何年かかるか分かりません。ですのでここからはそんな僕の言葉で彼を紹介しましょう。ボブ・ディランと言う人は僕にとっては“言葉の巨人”です。勿論優れたメロディを数え切れないほど生み出していますし、ブルーススタイルの弾き語りでもかなり格好良いものが沢山あります。しかし彼の言葉に勝るほどの衝撃はありません。幾つか引用してもいいですが、やはり映像・音楽・言葉にしても何にしても物に衝撃をうけると言うのは自分が興味を持って接しないと受けようがないのでここでは控えさせいただきます。未聴の方で興味がある人はどれでもいいのでCDを手にとってみて下さい。僕の考えではディランの言葉に衝撃を受けないようではロック的資質(なんだそれ?)には欠ける人だと思います。彼は現在も10年以上にわたって終わる事ないツアー「ネヴァーエンディング・ツアー」をひたすら行い続け我が道を行っています。

『Bringing It All Back Home』

1、Subterranean Homesick Blues

2、She Belongs to Me

3、Maggie's Farm

4、Love Minus Zero/No Limit

5、Outlaw Blues

6、On the Road Again

7、Bob Dylan's 115th Dream

8、Mr. Tambourine Man

9、Gates of Eden

10、It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)

11、It's All over Now, Baby Blue

本作は1965年3月にリリースされた第5作目。前作「アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン」はそれまでのプロテストな内容の歌詞から自分の内面を表すような歌詞になり、ギターの奏法もそれまでの如何にもフォーク然とした細かいテクニックを挟むような演奏から力強いストロークでビートを刻むようなロック的な要素を多分に含んだ奏法になっていました。これはディランがBeatlesやRolling Stonesなどの“ブリティッシュ・インヴェイジョン”から受けた衝撃の大きさを物語っています(ちなみにディランはエリック・バートン率いるアニマルズがお気に入りだったようです)。そうした影響を受けて製作されたのが本作で、この作品はディランのフォーク・ロック時代の幕開け的作品と呼ばれています。バックにはエレクトリック・ギターを含むバンドを従え、歌はビートを刻むような歌い方(M1なんかは殆どラップ)になっていきました。歌詞もプロテストな臭いは殆ど消えてきましたが、その分物語性のあるものが増え、普遍的な愛や人間関係へのディランの視線はますます鋭くなっていきました。内容は基本的に歴史的名盤なので駄曲・佳曲はゼロ、と言い切ってしまってもいいでしょう。エレキギターがスワンプ風味を醸し出しながらディランの言葉が疾走するM1、エレキとアコースティックの絡みが絶妙なまさしくフォーク・ロック元年を告げるM3、印象的なタイトルとディランにしては吐き捨てるのではなくダンディ(?)な歌声が魅力のM4、イントロから「ガッガッガッ」とソリッドなエレキとハープがヴォーカルの裏で終始裏で曲を彩る個人的に大好きなM5、僕がボブ・ディランと言う人はじめて音楽的に意識したThe Byrdsのカヴァーが有名なM8、そして当サイトの元ネタである悲惨だった事は全てを忘れろ,今日から新たなスタートだという新たな時代をを生きる人々に向けた賛美歌とも言えるM11。保守的なフォーク・ファンからは非難の声もあがった作品である事は有名ですが、この作品は彼が初めてもった楽器がエレキ・ギターだったことなど彼のロックンロールやブルースのルーツを初めてサウンドとして示した作品であり、後続への影響力がどれほどだったのか想像も付かないほど大きな物であったと推測できます。この作品でロックサウンドをモノにしたディランはフォーク界のプリンスであった第一期黄金時代を唐突に幕引きし、エレキ・バンドを率いての第2期黄金時代へ突入します。

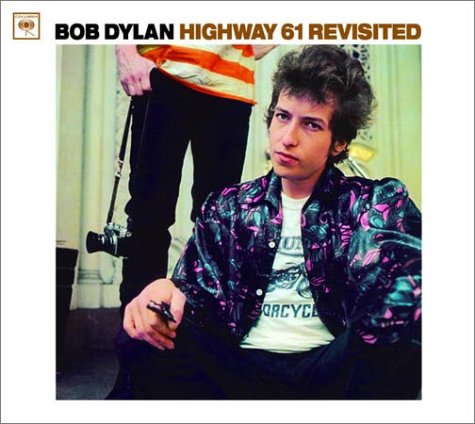

『Highway 61 Revisited』

1、Like a Rolling Stone

2、Tombstone Blues

3、It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry

4、From a Buick 6

5、Ballad of a Thin Man

6、Queen Jane Approximately

7、Highway 61 Revisited

8、Just Like Tom Thumb's Blues

9、Desolation Row

1965年8月発売の第6作目。ディランは前作で自分のロックンロールのルーツを明らかにしました。しかし演奏が言葉に完全に負けていた。本作はそこを補おうとアル・クーパー(ky)やマイク・ブルームフィールド(g)などの著名なプレイヤーを引き連れて製作されました。そうしたことにより本作はエレクトリック時代に入って初めて演奏に不安が無くなったディランが心置きなく言葉をぶちまけた作品と言うことになります。故にこの作品はソングオリエンテッドな作品ではないということになります。前作と比べ、軒並み収録曲の尺は長くなり、キャッチ―なメロディの曲もグンと減ります。そうした本作の魅力はやはりディランの言葉と言うことになります。石の礫を絶え間なく投げられてるかのようなディランのぶちまけっぷりには感動どころか閉口すらしますが(笑)、それだけ「俺には言いたいことがあるんだ」ということなんでしょう。勿論ドラッグの影響もあるでしょう。そういった意味ではこの作品は“言葉のサイケデリックロック”の金字塔とも言うことも可能でしょう。内容はM1からアル・クーパーとマイク・ブルームフィールドの起用が大正解だったことを告げるかのような名演が聴けます。特にアルのキーボードは一生忘れられないでしょう。歌詞も上流階級の没落の物語を介して“調子付くんじゃねぇ”とぶちまける。M2は前作の「Subterranean

Homesick Blues」の続編とでもいえそうな言葉の疾走劇。歌詞は「Subterranean

〜」ほど滅茶苦茶ではなく、「親父が浮浪者だろうが母親が苦労して働こうが、俺は街に出て好きな歌を歌いまくるぜ」という未だ騒いでいた保守的なフォークに向けて、誰にも捕らわれずやりたいことをやってやるぜという宣言めいたものでしょう。M3になると言葉のサイケ色が強くなる。サウンド的に落ち着いたアコースティックギターとピアノがゆったりと跳ねるように演奏される割りとメロディックな曲だが、歌詞に脈絡がなくなっ来ている。ただこの段階では完全に理解不能なほどのサイケでは無い。やはりどうしてもファンに理解されていない当時のディランの状況を思い起こさせる歌詞だ。M4はまたまた錚々たる面子の歴史的名演が聴ける曲。演奏のグルーヴが素晴らしい。歌詞はこの曲になると「俺が死んだら彼女だけが俺に毛布をかけてくれるだろうよ」と言った風でやや逆ギレ気味。M5は完全に切れ気味。弾き語りにインテリともスノッブともつかない奴等が闊歩する世の中に「知識家気取りは邪魔だ」と吐き捨てた歌。M6は自分を物語の人物に置き換え「一人ぼっちだったり、いたたまれなくなったり、気分が悪くなったら、僕に会いに来てよ」と自ら慰めたある種情けない歌。M7は神のためなら人殺しだってやる人々を中心に面白おかしく物語が綴られる。「次の世界大戦を作ろうとしていた」というラインを見るとディランがこれまで一度も本質的なプロテストシンガーであったことは無かったのだとということが分かります。M8は「俺のいるべき場所はここだけど

ここではない」といういよいよ事態の本質を掴みながらも言葉のサイケデリック化が凄くなってきます。それを証明するべく最終曲では11分以上にわたって延々「廃墟の街」をキーワードにした人間模様がかなりサイケデリックに綴られています。曲自体は非常に長いですが言葉とアコースティックギターの美しいリフ、親しみやすいメロディと言葉によって拡がり続けるイメージは壮絶の一言。管理人の私はアルバム中この曲が最も好きだ。以上全9曲。2ndからこの後の『ブロンド・オン・ブロンド』までの私が考えるディランのピーク期のアルバムの中では最も聴かないアルバムの1つではありますが、この言葉の量とそれを相手(リスナー)にぶつけるディランの能力が爆発した歴史的名盤であると思いますし、広義のロックという意味ではこのアルバムがディランのベストであることはゆるぎない事実でありましょう。(2004年10月3日)