Neil Young

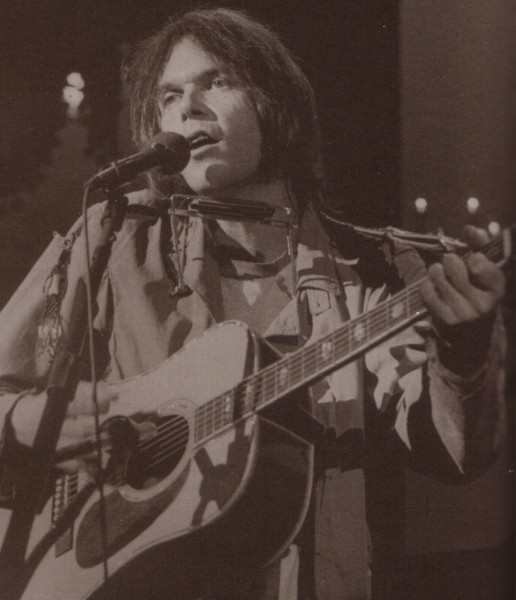

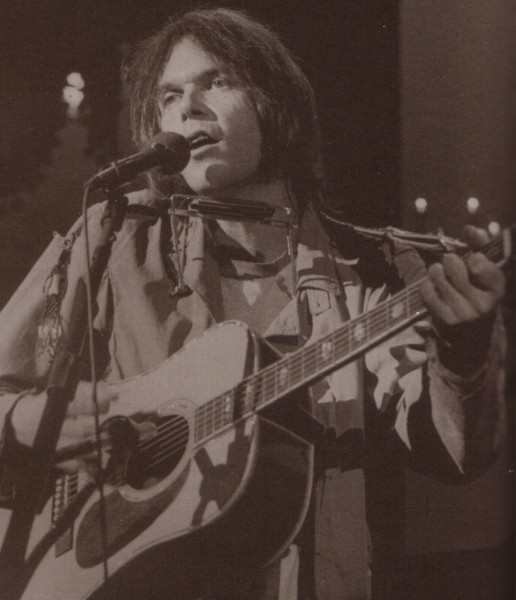

Neil Young。Oasisの「Super Sonic」と言う歌に“俺は俺でなくてはならない だって他の誰かになんてなれやしないんだから”という一節がありますが、彼の音楽ほどそういった我の強さと言うか「何かを信じるとすれば、それは自分以外の何物でもない」と言う断定・確信の強さがあります。と同時に人間としての弱さや生きる上での切なさも同時に見事表現してみせます(ザ・バンドもそうですが、カナダの人は切なさの表現が何故こうまで優れているのでしょうか)。ここまで見事に二律背反な要素を同時に表現するアーティストの中では歴史的にみても彼が1番メジャーな存在だと言えます。そして世の中にはニール・ヤングの音楽や人生の軌跡を辿ることでしか得られない感銘と言うものが確かに存在すると思います。ニール・ヤングはデビュー・バンドのバッファロースプリングフィールドを続けつつ(ほぼ脱退状態ではあったものの)アルバム「Neil Young」でソロデビューを果します(1969年)。バッファロー解散後もCSN&Yに参加したりしますが、結局の所同等の立場の他人と向き合って何かをし続けると言うのは性に合わないのでしょうか、子分バンドのクレイジーホースと共にソロ・アーティストとしての道を邁進する事になります。その後の彼は幾つもの名作をモノにする一方で、ファンを「ありゃあ!?」と驚かせる迷作も発表したり、浮き沈みの激しいセールスにも関わらず決定的な人気の低迷は訪れず今では人気も世代越えて拡大しつつ留まる所を知りません。管理人の思う彼の音楽的な魅力は1つに上に書いたように圧倒的な確信や自信をエレクトリック・ギターで、人間の弱さや切なさをアコースティック・ギターで表現するところで、特にエレクトリック・ギターの使い方は見事としか言い様がなくギターのインターフェイスが如何に優れているかを痛感させられると同時に、彼ほど感情をダイレクトにエレキの指使いで表現できるアーティストの少なさを思い知ります。もう1つの魅力としてはライヴ・アクトとしての彼です。管理人は残念ながら彼のライヴを観たことは無いのですが何種類も出されているライブ盤でいつの時代でも如何に彼と同胞のクレイジーホースが凄まじいパフォーマンスを見せてるかが想像できて人気の衰えがないのを納得してしまいます。ああライヴ観て〜。

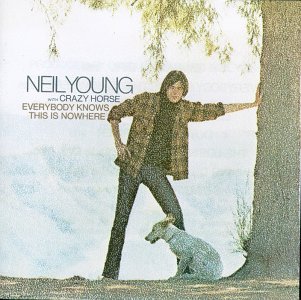

『Everybody Knows This Is Nowhere』

1、Cinnamon Girl

2、Everybody Knows This Is Nowhere

3、Round & Round (It Won't Be Long)

4、Down by the River

5、Losing End (When You're On)

6、Running Dry (Requiem for the Rockets)

7、Cowgirl in the Sand

1969年5月発表のソロとしては2作目、&クレイジーホース名義としては初のアルバム。この4ヶ月前である1月にソロ・デビューアルバムを発表したばかりのヤングではあったが、バッファロー・スプリングフィールド時代から彼は知り合いであったバンド、ザ・ロケッツ(アルバム発表直前にヤングがクレイジーホースと名付ける)とのリハーサルを数回、10日間のレコーディングでこのアルバムを完成させてしまっている。如何にヤングにとってバッファローがクリエイティヴな才能を発揮できる場でなくなっていたかの証明のようだ。そんな生涯の伴侶を見つけ、熱に浮かされたかのようなテンションで作られたこのアルバムはヤングの今現在に通じるエレクトリック・ギターのサウンドを既に打ち出している。前作ではバッファロー色の強かったエレキサウンドから完全にニール・ヤングのサウンドに変貌を遂げているのが特徴。ニールのエレキナンバーとしては短めであるが圧倒的な名曲であるM1、イントロからのギターとクレイジーホースのコーラスが牧歌的な気分を醸し出すタイトル曲のM2、前曲とは打って変って牧歌的な雰囲気から幽玄で美しいアコースティック・ナンバーのM3、出ましたニール・ヤングの典型的なエレクトリックギターをフューチャーした長尺ナンバーの初登場曲であるM4、前曲の緊張感を和らげるようなカントリー調のM5、ラブなど当時のエレクトラ勢との交流があったことなどを思い起こさせる弦がフューチャーされる一聴してアシッド・フォークのようなM6、そしてオーラスM7ではM4の路線を更に強化した名曲で締めくくる。全7曲とアルバムにしては少なめであるが一曲一曲の密度とヴォリュームでそれはカバーされている。特筆すべきはやはりクレイジーホースとの素晴らしいコンビネーション。独特の男臭いコーラス、オリジナリティのあるバンドグルーヴや今現在にも通じるスタイルを獲得したといった点でもこの作品はヤングのキャリア史上非常に重要な一枚であり、と同時にこれからニール・ヤングを聴いてみたいと思うリスナーにとってはこれ以上無い入門盤として最適だと思う。

『After the Gold Rush』

1、Tell Me Why

2、After the Gold Rush

3、Only Love Can Break Your Heart

4、Southern Man

5、Till the Morning Comes

6、Oh, Lonesome Me

7、Don't Let It Bring You Down

8、Birds

9、When You Dance You Can Really Love

10、I Believe in You

11、Cripple Creek Ferry

1970年発売の3枚目のソロアルバム。前作『Everybody Knows This Is Nowhere』で自らのサウンドスタイルを確立したヤング。同年CSN&Yに参加し傑作アルバム『Deja

Vu』も発表している。そんな飛ぶ鳥を落とす勢いのヤングが作ったこの傑作はベトナム戦争が大きくか影を落とす沈痛なものとなりました。このアルバムやキャロル・キングの『つづれおり』が大ヒットしたことが代表されるように、70年代アメリカのロックシーンはベトナム戦争の悲惨さを伝えるかの如く痛々しく悲しみ満ちた作品が人々の間で大きな人気を博すようになります。この現象は60年代のロックが築いた文化というものが幻想だったのではないか、という諦観に満ちたものと言えるでしょう。ウッドストックで自由と平和のために大轟音を鳴らしたジミ・ヘンドリクス、新時代の女性像を表出したジャニス・ジョップリンは時代の変わり目と共に息絶え、永遠の結束と思われたあのビートルズさえも歯切れの悪い解散劇を演じた。このアルバムはそうした“何か、信じていた人やものにあっけなく裏切られる”というあの誰でも味わいたくない感覚を封じ込めたアルバムなのです。それは既に1曲目のタイトルにも現れています。クレイジーホースのメンバーがコーラスに加わり“自分自身に折り合いをつけるってのは

大変なのことなのかい?”と歌われる様はそうして裏切られた人間の動揺を歌っているかのようです。続く2曲目でその感覚は“友達の言ったことを考えていたんだ

嘘だったらいいのにねと思いながら”と直接的に語られる。しかしこれからを生きていく人々は1970年代を駆け足で進まなくてはならなかったのです。3曲目はコーラスと甘いメロディーに君の心を傷付けられるの愛だけだ、と戦争で心を痛んでいる人々に向けた慰めの歌。ここまでの3曲はアコースティック・ギターによって美しいメロディーが悲しげに歌われる曲でしたが、続く4曲目はヤングの怒りが爆発します。アルバム発表当時から今でもアメリカは差別の多い国で、それは人種だけでなく、いわゆる日本で言う門地差別的なものもかなり多くあるそうです。そうした門地差別的な傾向の強かったアメリカ南部人を直接的に攻撃したエレクトリック・ナンバー。お馴染みヤングの“血の滴るようなギター”がヤング史上最も生々しく痛々しく、永遠に続くのではないかと言う長さを感じさせます。5・6曲目では前曲の苦渋に満ちた表情は戻すかのような明るく牧歌的な曲調が続きます。しかし歌詞はやはり何か寂しさを感じさせるようなものになっています。この2曲以降、中盤から後半へかけてアルバムの雰囲気は益々重くなっていきます。8曲目などはピアノとコーラスが美しい曲ですが、“もう終りなんだよ

終わってしまったんだよ”とされる歌詞の内容はアルバム中最もヘヴィで、おいそれと聞き流せる歌ではありません。しかしこのアルバム中最もヘヴィな曲が終わると、何故か吹っ切れたというか諦めがついたという感の強い力の漲る様なナンバーが続きます。9曲目はこのアルバムでは数少ないバンドサウンドを基調とした曲。ヤングのバンド独特の重さはありますが、ここでは前に進んでいくような気分にさせられます。10曲目では2曲目から一転タイトルからは分かるように“君を信じていくよ”と歌われ、最後の曲では“ばくち打ちは帽子をちょこっと上げて挨拶し

ドアの方へ歩いて行く”と旅立ちや新しいスタートをうかがわせるような表現すら出てくるようになります。このアルバムが何故ヤングの最高傑作と呼ばれる事の多い作品になったかと言えば単に楽曲の出来の良さも勿論ありますが、60年代という時代の裏切りに沈み込んでいた人々がその気持ちに一区切りつけて新たな時代をまた歩き出そうと言う段階までを描いたかなり高級なコンセプトアルバムという一面を持っているからに他ならないでしょう。